KulturSchock Portugal

inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten

- Buch (Paperback)

- eBook (PDF)

- eBook (EPUB)

Infos | Rezensionen

Portugal ist ein kleines Land mit großen regionalen Mentalitätsunterschieden. Und doch besteht eine unangefochtene geografische, nationale und vor allem emotionale Einheit. Dieses Buch beschäftigt sich mit den vielen Facetten des portugiesischen Lebens, seinen Gegensätzen, Eigenarten und Kuriositäten. Es gibt praxistaugliche Orientierungen und geht auf sozialkritische Hintergründe ebenso ein wie auf die Besonderheiten der „alma lusa“, der „portugiesischen Seele“.

Dazu: Verhaltenstipps A-Z mit vielen Hinweisen für angemessenes Verhalten, Verweise auf ergänzende und unterhaltsame Multimedia-Quellen im Internet, Literaturempfehlungen zur Vertiefung u.v.m.

Die meisten Portugiesen sind überzeugte Europäer und leben zugleich eine kosmopolitische Kultur, die stets die ganze Welt im Blick hatte und hat. Man liebt Lobeshymnen über sein Land, schimpft selbst leidenschaftlich mit Vorliebe über die Politiker & Co., reagiert aber empfindlich auf Kritik von außen. Im täglichen Miteinander erlebt der Besucher überwiegend freundliche, gesellige und hilfsbereite Menschen mit kreativem Improvisationstalent und strapazierfähiger Geduld. „Ser Português“ – „Portugiesisch-Sein“ ist auch die Identifizierung mit dem sentimentalen Sehnsuchtsgefühl der „saudade“ und dem damit einhergehenden Selbstverständnis, einem einzigartigen Volk anzugehören.

Aus dem Inhalt:

- Aufbruch zu unbekannten Ufern: mit Entdeckergeist zur Kolonialmacht.

- Land der drei F: Fado, Fußball, Fátima.

- Faschismus und Salazarismus: stolz und allein.

- Portugal und die EU – eine Zweckverbindung mit gemischten Gefühlen.

- Ein- und Auswanderung.

- Alltag: Geduld und Warten als Überlebenstaktik.

- Portugiesisch – Weltsprache mit Tücken.

- Als Fremde in Portugal: das Bild von Touristen und Deutschen.

- Alma Lusa – tiefgründige Volksseele mit komplexer Wirkung.

- Einkommensverhältnisse und Sozialsysteme.

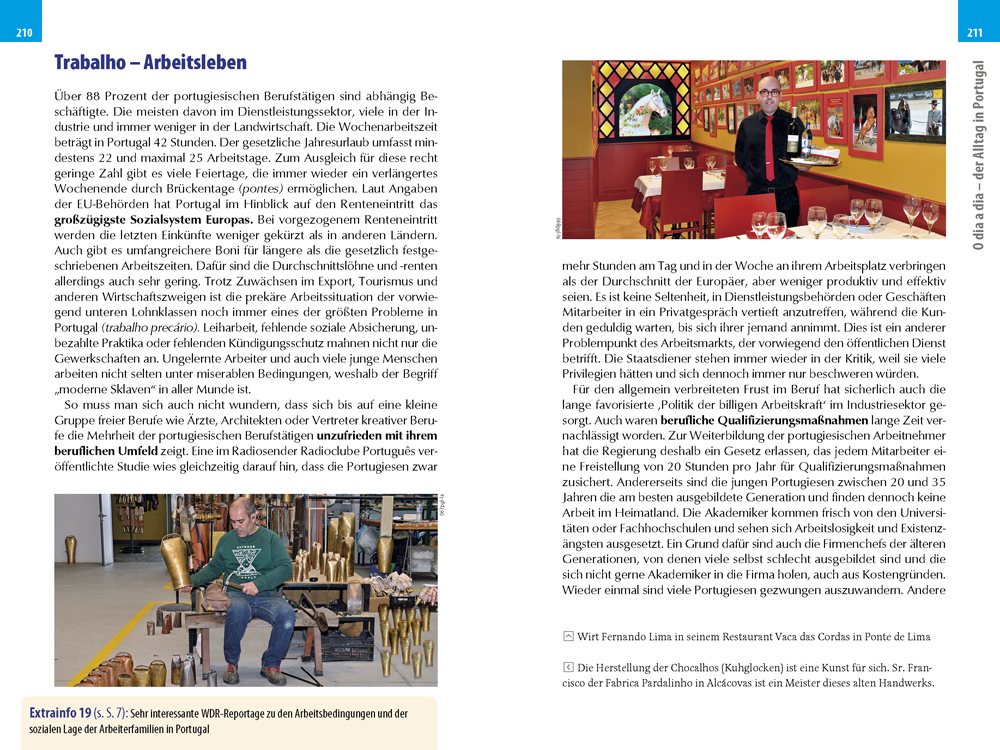

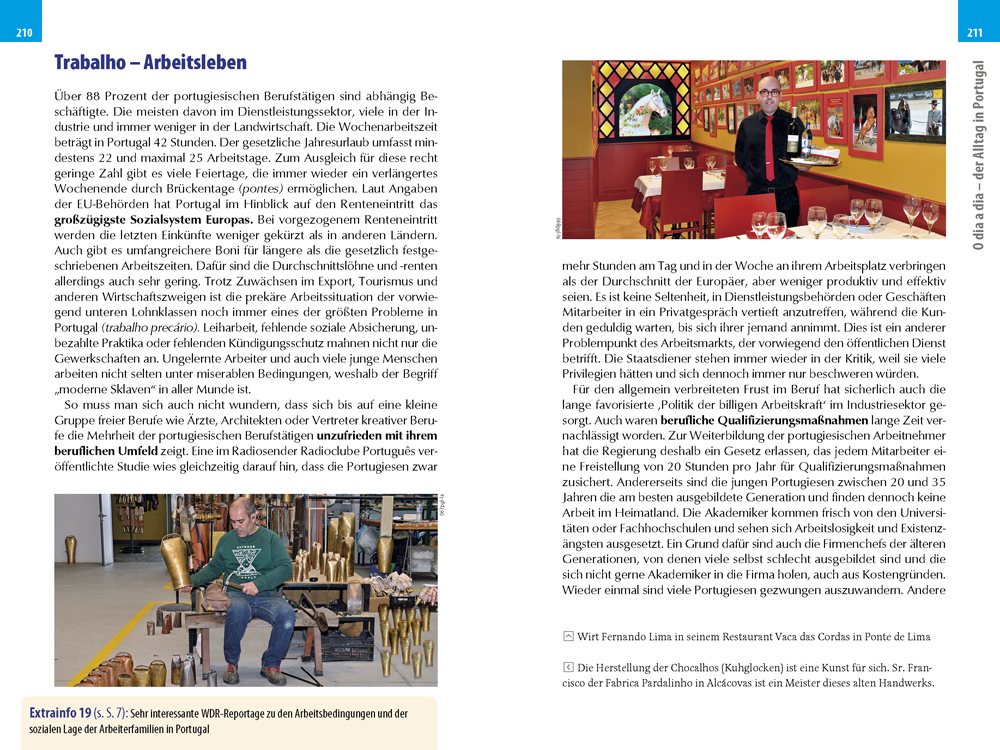

- Trabalho – Arbeitsleben.

- Traditionen und Bräuche.

- Problemfall „Água“.

- Begegnungen, Begrüßungen, Verabschiedung.

- Lusitanische Machos und gestresste Frauen.

- Religion und Kirche.

- Nationale Identität und Patriotismus.

Rezensionen:

"Sehr ansprechend geschrieben, schöne (Ausflugs-)Tipps und vor allem die Verhaltenstipps werden mir (hoffentlich) das eine oder andere Fettnäpfchen ersparen." - Jonas (via Mail)

Infos | Rezensionen

ekz - Informationsdienst.: 10/10

Auch wenn Portugiesen davon überzeugt sind, dass die Einzigartigkeit ihrer Wesensart von Nichtportugiesen natürlich nicht nachempfunden werden kann, hilft dieses Buch doch, dem rätselhaften Portugal näher zu kommen. Nach einem Rückblick in die große, portugiesische Vergangenheit werden die heutige portugiesische Gesellschaft und der Alltag in Portugal locker, informativ und lesenswert dargestellt. So werden das Verhältnis von Mann und Frau, die Rolle der Familie, das gespaltene Verhältnis zum Nachbarland Spanien, das Leben von Ausländern im äußersten Südwesten Europs oder die Besonderheiten der portugiesischen Musik und Sprache beschrieben. Eingebaut in den Text sind interessante Exkurse (Dom Sebastião, Fernando Pessoa, das portugiesische Nationalgericht Bacalhau, José Saramago, der Wallfahrtsort Fatima, ein klenes Kaffeelexikon). Im Anhang finden sich Literaturhinweise, Film- und CD-Tipps. Zur Vorbereitung als Ergänzung zu klassischen Reiseführern wie dem Baedeker „Portugal“ empfohlen.

http://www.aktuell.ru: 09/11

Man darf sich die Kulturschock-Reiseführer aus dem renommierten Reise Know-How Verlag auf keinen Fall als polyglotte Nachschlagewerke zu den touristischen Sehenswürdigkeiten, Hotels jeder Kategorie und empfehlenswerten Lokalen eines Landes vorstellen. Vielmehr wenden sich diese Bücher an eine ganz andere Zielgruppe unter den Reisenden. Wer bereit ist, sich ernsthaft mit den Eigen- und Gepflogenheiten eines zum Besuch anstehenden Landes auseinanderzusetzen, ist mit der „Kulturschock“-Reihe bestens beraten. Detailliert behandeln diese Bücher den Alltag in der Fremde, nicht ohne eine historische Brücke zu schlagen und den langen Prozess der Nationenbildung und Staatswerdung bis in die Gegenwart zu erläutern. http://www.aktuell.ru

Geo Saison. Das Reisemagazin.: November 2011

Reiseführer zur schnellen, alltagsnahen Orientierung in der Kultur des Urlaubslandes; viele Staaten und Regionen verfügbar, teilweise auch als kostenpflichtiger Download auf www. reise-know-how.de

MDR Figaro - Das Kulturradio des Mitteldeutschen Rundfunks: Oktober 2014

(…) Und da möchte ich auf eine Reihe von Reise Know-How verweisen, also die Reiseführer für Individualreisende, und diese besondere Reihe heißt ganz einprägsam und vieldeutig: KulturSchock, übrigens ein eingeführter Begriff aus der Anthropologie und er übertreibt ja auch nicht, denn egal in welch anderen Kulturkreis man fährt, er bleibt einem erstmal fremd, aber durch Wissen kann man sich ihm nähern. Nehmen wir islamische Länder, da muss man sich darüber klar werden, dass man als Frau durchaus Restriktionen ausgesetzt ist, Kopftuch tragen ist nur ein Beispiel, in China wird am Tisch geschlürft, in Indien auf die Straße gespuckt, in Lateinamerika gibt es getrocknete Insekten als Snack, manche Völker wollen sich nicht fotografieren lassen, andere haben komplett andere Handzeichen, wodurch es zu verwirrenden Situationen kommen kann – sprich, fremde Kulturen sind uns nicht vertraut und mit diesen Büchern bekommt man Orientierungshilfe, aber auch Begründungen, warum das alles so ist, heißt, es gibt Hintergründe zu Geschichte und Politik, Alltag und Religion. Denn wer die Gepflogenheiten eines Landes einigermaßen kennt, hat sicher mehr von seiner Reise. KulturSchock – eine Reihe bei Reise Know-How. Zu haben für 14,90 Euro. MDR Figaro - Das Kulturradio des Mitteldeutschen Rundfunks Abteilung Kulturpublizistik Sendung "Orte die betören, Orte die verstören" am 25.10.13 13-14 Uhr Sandra Meyer

Extras

Updates nach Redaktionsschluss

Präsidentschaftswahlen in Portugal

Inmitten von nationalem Notstand aufgrund der schweren Unwetter der letzten Wochen wählten die Portugiesen und Portugiesinnen am 08.02.2026 im zweiten Wahldurchgang ihren neuen Staatspräsidenten un ...

alle Updates anzeigenPräsidentschaftswahlen in Portugal

Inmitten von nationalem Notstand aufgrund der schweren Unwetter der letzten Wochen wählten die Portugiesen und Portugiesinnen am 08.02.2026 im zweiten Wahldurchgang ihren neuen Staatspräsidenten und damit das maximale Staatsoberhaupt. Die schwierigen Umstände vieler Gemeinden, die noch mit Hochwasser, Sturmschäden, Stromausfall etc. zu kämpfen haben, hielten die Mehrheit der Wahlberechtigten nicht davon ab, ihr demokratisches Recht und ihre bürgerliche Pflicht zu nutzen, um ein deutliches Zeichen zu setzen. Diese Wahlen waren insbesondere von großer Bedeutung, weil einer der Kandidaten André Ventura von der rechtsradikalen Partei "Chega" war.

Der deutliche Sieger der Wahl (mit 66,82%), Antonio José Seguro, hat seine Wurzeln in der PS und war lange Jahre im Europa-Parlament vertreten. Der 63-jährige erfahrene Politiker erhielt Unterstützung von einem breiten Spektrum ganz unterschiedlicher politischer Richtungen. Er trat als unabhängiger Präsident "aller" Portugiesen und Portugiesinnen an. Er steht für Demokratie, Zusammenhalt, Humanismus und Solidarität statt Hass, Populismus, Rassismus und Systemsturz. Einmal mehr hat sich das portugiesische Volk mehrheitlich für Demokratie und gegen diktatorische Tendenzen ausgesprochen. Die Wahl wurde auch in der EU sehr aufmerksam verfolgt und stimmt hoffnungsvoll.

Einige Gemeinden, die wegen Hochwasser die Wahl verschieben mussten, werden am 15.02.26 nachträglich die Abstimmung ihrer Einwohner ermöglichen, was aber den Wahlausgang kaum beeinträchtigen wird.

Antonio José Seguro wird damit den langjährigen Staatspräsidenten Marcelo Rebelo de Sousa ablösen.

Nachtrag zu den vorgezogenen Parlamentswahlen vom 18. Mai 2025

Nach der Auszählung der Wahlstimmen der im Ausland lebenden wahlberechtigten Portugiesen (EU und weltweit) zieht die rechtsextreme Partei Chega mit weiteren 2 Mandaten an der Volkspartei PS vorbei und bildet nun die stärkste Oppositionspartei. Auch die Koalition AD aus PSD und CDS konnten noch Mandate hinzugewinnen. Noch heute soll der neue Premierminister Luis Montenegro von Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa vereidigt werden.

Die Portugiesen und Portugiesinnen wählten am 18.05.2025 ein neues Parlament

Bereits nach 2 Jahren wurden die portugiesischen Wahlberechtigten wieder zu den Urnen gerufen, um das vor Ablauf der Legislative aufgelöste Parlament neu aufzustellen. Die bis dahin amtierende mitte-rechts orientierte Parteiunion AD aus PSD mit Premierminister Luis Montenegro und CDS konnte sich mit knapp 33 % der Wählerstimmen als Sieger behaupten. Die bis dato zweitgrößte Volkspartei PS, die u. a. vom einstigen Staatspräsidenten Mario Soares gegründet wurde und zuletzt unter António Costa mit absoluter Mehrheit regierte, musste sich den zweiten Platz mit der rechtsextremen Partei Chega teilen und kam nur auf ca. 23 %. Beide Parteien sind nun mit 58 Abgeordneten im Parlament vertreten. Die linksgerichteten kleineren Parteien wurden bis auf Livre unter Rui Tavares alle abgestraft und sind stark abgefallen. Der für die PS angetretene Parteichef Pedro Nuno Santos trat noch am Wahlabend zurück. Das ist für viele demokratisch denkende Portugiesen und Portugiesinnen, die die Salazar-Diktatur und die Nelkenrevolution vor 51 Jahren noch erlebten, eine bittere Enttäuschung.

Paukenschlag im portugiesischen Parlament – Neuwahlen angesetzt

Nach nur einem knappen Jahr im Amt stellte sich Premierminister Luís Montenegro (PSD) nach wochenlangen Debatten um einen Interessenkonflikt seiner privaten Immobilienfirma am 11.03.25 einer Vertrauensabstimmung im Parlament. Diese wurde von der gesamten Opposition verweigert, womit die aktuelle konservative Minderheits-Regierung der Koalition AD, bestehend aus den Parteien PSD/CDS beendet wird. Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa (selbst in den letzten Mandatsmonaten) setzte Neuwahlen für den 18. Mai 2025 an. Diese dritte Neuwahl innerhalb von drei Jahren bringt für das kleine Land in der aktuellen schwierigen Weltlage weitere Unsicherheiten. Dennoch gibt man sich zuversichtlich hinsichtlich der nationalen wirtschaftlichen Gesamtlage, die innerhalb der EU trotz aller internationaler Widrigkeiten bisher stabil blieb und verhalten optimistische Prognosen rechtfertigte.

Von Lissabon nach Brüssel mit Gegenwind

Der ehemalige portugiesische Premierminister António Costa wurde im Juni 2024 im Top-Team rund um die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zum neuen EU-Ratspräsidenten gewählt.

Damit wurde für Costa möglich, was im November 2023 noch niemand, nicht einmal er selbst, für möglich hielt. Nachdem er dem Staatspräsidenten Marcelo Rebelo de Sousa seinen Rücktritt angeboten hatte und dieser daraufhin die Mehrheitsregierung auflöste und Neuwahlen ansetzte, erklärten alle Analysten Costas politische Karriere für beendet.

Tatsächlich konnten sich die Korruptionsvorwürfe vonseiten der portugiesischen Staatsanwaltschaft bis heute nicht bestätigen und es kam bis dato zu keinerlei Anklage. Dies wirft auch in Portugal viele Fragen auf, was den Umgang der Justiz mit heiklen Daten angeht und vor allem, warum nicht fundierte Anschuldigungen öffentlich gemacht wurden.

Letztendlich konnte der Image-Kratzer dem erfahrenen Politiker und überzeugten Europäer doch nicht wie ursprünglich befürchtet schaden. Auch wenn er Rechtsaußen-Vertretern wie dem ungarischen Staatschef Orban, Meloni aus Italien oder Le Pen aus Frankreich ein Dorn im Auge ist und diese ihm sicherlich seine Arbeit erschweren werden, ist dies doch ein Erfolg für die Europäische Union und ein persönlicher Karrieregewinn für António Costa.

Parlamentswahlen am 10. März 2024 – Portugal rückt nach rechts

Am 10. März 2024 wählten die Portugiesen im eigenen Land und in der Diaspora ein neues Parlament. Das Ergebnis brachte, wie von vielen Demokraten befürchtet, ein komplett neues politisches Gefüge. Die langjährige Regierungspartei PS (Partido Socialista) unter dem zurückgetretenen Premierminister António Costa verlor zahlreiche Stimmen und Abgeordnete und landete mit 28 % der Stimmen und 78 Abgeordneten auf dem zweiten Platz hinter der siegreichen Aliança Democrática (AD - bestehend aus der sozialdemokratischen PSD, der mitte-rechts gerichteten CDS und PPM), die

28,9 % erreichte und 80 Abgeordnete stellt. Die ultrarechte Partei Chega (was so viel wie Es reicht! bedeutet), sicherte sich sowohl aufgrund der Stimmen im Land als auch mit denjenigen der portugiesischen Emigranten im Ausland einen dritten Platz mit 18,1 %. Sie wird im neuen Parlament mit 50 Abgeordneten vertreten sein, was für die demokratisch ausgerichteten Portugiesen insbesondere im 50. Jubiläumsjahr der Nelkenrevolution vom 25.

April 1974 ein bitterer Schlag ins Gesicht ist. Chega konnte insbesondere bei portugiesischen Emigranten in der Schweiz und in Brasilien punkten.

Politische Analysten begründeten den brasilianischen Erfolg u. a. mit der engen Verbindung von Chega und dem rechtsextremen ehemaligen brasilianischen Präsidenten Bolsonaro, dessen Netzwerke auch bis nach Portugal reichen. Die kleineren Parteien blieben alle unter 5 %, vor allem der Linksblock BE und die Kommunistische Partei CDU fielen weit zurück.

Neuer Premierminister Portugals ist nun Luis Montenegro (PSD), der ab 2. April 2024 mit einer Minderheitenregierung die Regierungsgeschäfte übernehmen wird. Einer Koalition mit Chega hat er bis dato eine Absage erteilt. Neue und herausfordernde Zeiten kommen nun auch auf Portugal zu und die Entwicklung der politischen und gesellschaftlichen Lage wird sicherlich spannend werden.

Politische Krise in Portugal: Premierminister António Costa überrascht das Land mit Rücktrittserklärung

Am 07.11.2023 erklärte der regierende Premierminister Portugals, António Costa, seinen unerwarteten Rücktritt als Regierungschef und Parteivorsitzender. Costa war seit 2015 Premierminister und Generalsekretär der Sozialistischen Partei (PS), zunächst mit Minderheitsregierung zuletzt mit absoluter Mehrheit. Ein Korruptionsvorwurf und folgende Ermittlungen, die mehrere (Costa nahestehende) Kabinettsmitglieder und Minister betreffen, zwangen den langjährigen Politiker zu diesem Schritt. Auch die offizielle Residenz des Regierungschefs wurde durchsucht. Es geht um die „nicht transparente“ Erteilung der Konzession einer Lithium-Mine in Boticas/Montalegre im Norden Portugals sowie Geschäfte rund um eine Produktion von Grünem Wasserstoff in Sines. Im Rahmen der Ermittlungen wurden von der Staatsanwaltschaft Hausuntersuchungen und teilweise Untersuchungshaft angeordnet. „Er sei von den Ermittlungen überrascht worden, könne aber unter diesen Umständen das Amt des Premierministers nicht mehr ausüben und hätte dem Staatspräsidenten selbstverständlich seinen Rücktritt angeboten. Er wolle mit diesem überlegten Schritt das Ansehen der staatlichen Institutionen schützen. Er selbst werde nicht mehr für ein Amt kandidieren, auch wenn sein Gewissen rein sei“, erklärte sinngemäß António Costa in seiner Rücktritts-Ankündigung. Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa nahm den Rücktritt an.

Die Nachricht schlug – trotz zahlreicher interner Probleme wie Krisen im Gesundheits-, Bildungs- und Justizwesen sowie einigen Skandalen innerhalb der Regierung – wie eine Bombe ein. Die Parteien am extremen linken und rechten Rand wittern in diesen potenziellen Neuwahlen ihre große Chance, andere prognostizieren eine Große Koalition aus PS und PSD, den beiden größten Parteien Portugals. Es bleibt abzuwarten, wie das Land, das am 25.04.2024 das 50. Jubiläum der Nelkenrevolution 1974 und damit den Übergang von einer autokratischen Diktatur zur parlamentarischen Demokratie feiert, diese neue Herausforderung meistert und seine gefestigte Demokratie verteidigt.

Antonio Guterres

Antonio Guterres, derzeitiger UN-Generalsekretär und ehemaliger Premierminister Portugals wurde am 30.05.2019 mit dem Internationalen Karlspreis im Aachener Dom geehrt. Der Preis gilt als die wichtigste Auszeichnung für Verdienste um die europäische Einigung. Guterres, eine der Persönlichkeiten des Titels Kulturschock Portugal (siehe "Good Boy-Bad Boy", S. 203) ist ein unermüdlicher Kämpfer für Demokratie und Menschenrechte. Er verteidigt die europäischen Werte und ein friedliches Miteinander, setzt Zeichen in der Flüchtlingspolitik und stellt sich den Herausforderungen des Klimawandels. Herzlichen Glückwunsch – Parabéns an Sr. Antonio Guterres!

Agustina Bessa-Luís

Portugals "Grande Dame" der Literatur, Agustina Bessa-Luís, verstarb am 03. Juni 2019 im Alter von 96 Jahren. Sie galt als die wichtigste Vertreterin der portugiesischen Gegenwartsliteratur. Bessa-Luís veröffentlichte mehr als 40 Romane, zahlreiche Theaterstücke, Chroniken, Essays, Memoiren und Kinderliteratur. Ihr bekanntestes Werk, "Die Sybille" (siehe Literaturverzeichnis S. 332), erschien als deutsche Übersetzung im Suhrkamp Verlag. Ebenso bei Suhrkamp erschienen die beiden weiteren Romane "Fanny Owen" (später von Manoel de Oliveira verfilmt) sowie "Der Turm". Neben zahlreichen Ehrungen für ihr Lebenswerk erhielt die aus dem Norden Portugals stammende Agustina Bessa-Luís 2004 die wichtigste Auszeichnung der portugiesischsprachigen Literaturwelt, Prémio Camões.

Portugal beweist Stärke in der Corona-Krise

Die Coronavirus-Pandemie hat auch Portugal wie den Rest der Welt mit Wucht getroffen. Die ersten Infektionsfälle wurden Anfang März 2020 in Porto registriert. Am 18.03.2020 rief die Regierung den nationalen Notstand aus. Das öffentliche Leben kam komplett zum Erliegen und damit auch eine der wichtigsten Einnahmequellen, der Tourismus. Praktisch von heute auf morgen mussten Hotels, Restaurants, Cafés, Camping- und Wohnmobilstellplätze usw. geschlossen werden und die Touristen weitgehend ausreisen. Mit frühen drastischen Maßnahmen wie häuslicher Quarantäne, Schulschließungen, Ausgangs- und Einreisebeschränkungen, Grenzschließungen und -kontrollen oder kompletten Abschottungen ganzer Gemeinden wie in Ovar im Nordwesten des Landes oder Camara de Lobos auf der Insel Madeira schaffte Portugal einen Spagat und konnte die Todesfälle aufgrund von Covid-19 bis dato auf einem relativ „niedrigen“ Niveau (Stand 23.04.2020: 820 Todesopfer, 22.353 Infizierte) halten. Wobei die vielen Statistiken in dieser Krise auch immer daran erinnern sollten, dass hinter jeder Nummer ein Menschenleben steht. Das viel kritisierte staatliche Gesundheitssystem SNS, das in den vergangenen Jahren massiv unter der Finanzkrise und Einsparungen litt und vor allem durch lange Wartelisten für Operationen und fehlendes Personal Schlagzeilen machte, gibt bisher eine gute Figur ab im Management mit der neuen und völlig uneinschätzbaren Epidemie. Die Regierung unter Premierminister Antonio Costa und Staatpräsident Marcelo Rebelo de Sousa bewiesen einmal mehr, dass sie ein gutes und bestens abgestimmtes Team sind. Die nationale Einheit war von Anfang an das Gebot und selbst die oppositionellsten Parteien unterstützten die Regierung in ihrem Präventionspaket gegen die Corona-Pandemie. Mit umfassenden Informationen, früh angesetzten Richtlinien für die entsprechenden Hygienemaßnahmen der Bevölkerung und der „Distancia Social“, also physischer Distanz im Alltag und von Angehörigen, gaben sie den Portugiesen Sicherheit und Vertrauen in die staatlichen Institutionen. Die Portugiesen, die ja sonst eher als Meister der Improvisation gelten, halten sich weitgehend an die strengen Ausgangsbeschränkungen. Die Kontaktbeschränkung während der traditionell in der Großfamilie gefeierten Osterwoche war ein kollektiver Kraftakt, der aber überraschend gut funktionierte. Das gut ausgebaute Mobilfunk- und Internetnetz bietet nun die Möglichkeit, virtuelle Kontakte zu pflegen. Die Menschen, auch ältere, kommunizieren per Skype, WhatsApp oder Facebook miteinander. Grundschüler werden per Tele-Escola im Staatsfernsehen auf dem Laufenden gehalten und die meisten Lehrkräfte und Universitäten nutzen die digitalen und sozialen Medien, um mit ihren Klassen und Studenten in Kontakt zu bleiben. Das kleine, von der Finanzkrise 2008/2009 und einhergehender auferlegter Austeritätspolitik gebeutelte Portugal schlägt sich bisher in der Coronavirus-Krise tapfer und kompetent mit Information, Organisation und Transparenz. Die Krankenhäuser konnten die Lage unter Kontrolle halten, wobei der Norden des Landes am stärksten betroffen ist und auch hier viele Schwierigkeiten auftraten. Schutzmaterial und die Testkapazitäten werden das Hauptthema der folgenden Wochen sein. Am 02.05.2020 endet die zweite Phase des nationalen Notstands und sofern sich die Zahlen nicht drastisch verschlechtern, wird das Land in eine „neue Normalität“ übergehen. Dass der Alltag anders aussehen wird und muss wie noch vor Beginn der Corona-Krise, darüber sind sich alle einig. Eine wirkliche Sicherheit gibt es erst mit einem Impfstoff, aber es wird laut über eine langsame und vorsichtige Lockerung der Maßnahmen nachgedacht, Richtlinien für öffentliche Hygieneregeln der kommenden Wochen und Monate ausgearbeitet. Auch in Hinsicht auf die öffentliche Hygiene zeigt sich Portugal vorbildlich. Große Sorgen macht den Verantwortlichen der Sommer, Strandbesuche müssen im Hinblick auf Distanz und Präventionsmaßnahmen organisiert werden etc. Vor allen Dingen wird es ausschlaggebend sein, wie solidarisch sich die Europäische Union in dieser unvorhergesehenen und alle betreffenden Gesundheitskrise zeigt. Portugal wird auf Finanzhilfen angewiesen sein, um den kompletten wirtschaftlichen Einbruch zu stemmen. Das Schlimmste, was im Land und auch für die EU insgesamt folgen könnte, wären eine Wirtschaftskrise und damit einhergehende soziale Unruhen. „Wenn Europa jetzt nicht zusammenhält, dann ist sein Ende vorprogrammiert“, brachte es Premierminister Antonio Costa auf den Punkt, als der niederländische Regierungschef Mark Rutte in der Diskussion um die Eurobonds davon sprach, dass man die Finanzen der Spanier und Italiener genau kontrollieren müsse, bevor über finanzielle Hilfen diskutiert werde. Eine Aussage, die auch in Portugal für Empörung sorgte und von Antonio Costa im Hinblick auf die derzeitige humanitäre Tragödie gerade in diesen beiden Ländern als „repugnante“ (widerlich bzw. inakzeptabel oder unerhört) kritisiert wurde. Im Kampf gegen das Coronavirus hat Portugal den Schutz der Gesundheit über die wirtschaftlichen Interessen gestellt und es wäre ungerecht und schwer nachvollziehbar, wenn es dafür bestraft würde.

Finanzminister Mario Centeno

Der portugiesische Finanzminister Mario Centeno hat sein Amt Ende Juni 2020 aufgegeben und ist aus der Regierung ausgeschieden. Damit beendet er zum 30. Juni 2020 auch sein Mandat als Eurogruppenchef, das er 2018 übernahm. Der einstige Trumpf der Regierung unter Premierminister Antonio Costa wurde von Wolfgang Schäuble als "Ronaldo unter den Finanzministern" bezeichnet. Centeno gelang es als bis dato einzigem Finanzminister der portugiesischen Geschichte seit 45 Jahren einen positiven Staatshaushalt zu erzielen. Sein Nachfolger ist der bisherige Staatssekretär Joao Leao. Auch innerhalb der EU erhielt Centeno viel Lob für seine Arbeit als Eurogruppenchef. Gleichzeitig gilt er als Kandidat für die Nachfolge des Gouverneurs der Bank von Portugal (Banco de Portugal), was von vielen eher kritisch gesehen wird.

Eduardo Lourenço

Der international bekannte und anerkannte Literaturwissenschaftler, Philosoph, Essayist und Autor Eduardo Lourenço verstarb am 01.12.2020 im Alter von 97 Jahren. In Portugal wurde für den darauffolgenden Tag eine nationale Staatstrauer ausgerufen und sein Sarg im Hieronymuskloster in Lissabon aufgebahrt. Lourenço, der in einem kleinen Dorf in der Nähe der zentralportugiesischen Stadt Guarda geboren wurde, gilt als einer der bedeutendsten Denker des portugiesischsprachigen Raums. Eduardo Lourenço lehrte und lebte viele Jahre im Ausland, darunter auch in Hamburg und Heidelberg. Er wurde mit zahlreichen Prämien ausgezeichnet, sein bekanntestes Buch "Mythologie der Saudade" setzt sich mit der Grundessenz der portugiesischen Kultur auseinander und erschien 2001 im Suhrkamp Verlag.

Präsidentschaftswahlen in Portugal

Die Portugiesen wählten am 24. Januar 2021 trotz landesweitem Lockdown ihren Staatspräsidenten. Ohne große Überraschung konnte sich dabei der seit 2016 amtierende Präsident Marcelo Rebelo de Sousa deutlich behaupten. Mit knapp 61 Prozent der Stimmen lag er weit vor den anderen sechs Bewerbern und Bewerberinnen. Den zweiten Platz errang die EU-Abgeordnete Ana Gomes von der Regierungspartei PS, allerdings nur mit knapp 13 Prozent. Sie wurde von ihrer eigenen Partei nicht unterstützt, die auf Rebelo de Sousa setzte. Nur einen Prozentsatz darunter landete der Vertreter der rechtsradikalen Partei Chega, André Ventura, was manche Analysten als Protestwahl, manche aber auch als reale Gesinnung in der portugiesischen Gesellschaft deuten. Damit hat die populistische Welle auch in Portugal Einzug gehalten. Der Sieger der Wahlen ist aber eindeutig der neue alte Präsident Marcelo Rebelo de Sousa, der seinen Schwerpunkt der kommenden Amtszeit unmittelbar nach Verkündigung des Wahlergebnisses mitteilte: die Bekämpfung und Eindämmung der Covid-19-Pandemie steht allem voran, denn Portugal liegt zurzeit mit Fallzahlen pro Einwohner an der Spitze Europas.

Vorgezogene Parlamentswahlen in Portugal: Alter und neuer Premierminister António Costa erzielt absolute Mehrheit

Nachdem Premierminister António Costa (PS) im November 2021 seinen Haushaltsentwurf im Parlament abstimmen ließ und dieser durch die Gegenstimmen des Linksblocks Bloco de Esquerda (BE) und der Kommunistischen Partei (CDU/PCP) abgelehnt wurde, war die parlamentarische Mehrheit aus der Regierungspartei PS (Partido Socialista), BE und PCP offiziell zu Ende. Seit 2015 und mit einer Wahlbestätigung im Jahr 2019 war dieses linke Dreierbündnis, in Portugal „geringonça“ (frei übersetzt so viel wie „wackeliges Ding“) genannt, an der Macht. Mit der Ablehnung seines Haushaltsentwurfes und dem Zerwürfnis der Bündnispartner setzte António Costa nach nur zwei Jahren Mandat auf Neuwahlen, die vom Staatspräsidenten Marcelo Rebelo de Sousa angenommen wurden. Das Land hat schwierige Zeiten hinter sich und die Covid-19-Pandemie, die seit März 2020 das Leben aller beherrscht, brachte auch für die Regierung Costas große Herausforderungen. Insgesamt hat Portugal die Pandemie gut kontrolliert und liegt mit einer Impfquote von knapp 90% ganz vorne bei der Bekämpfung der Pandemie. Dennoch gibt es viele Probleme in Wirtschaft, Gesundheits- und Bildungswesen zu bewältigen, die eine stabile und handlungsfähige Regierung erfordern. Am 30. Januar 2022 wählte Portugal eine neue Regierung und ein neues Parlament. Nach anfänglichen widersprüchlichen Wahlprognosen gelang es António Costa mit 41,68 % Wählerstimmen und 117 der insgesamt 230 Abgeordneten, die von ihm angestrebte absolute Mehrheit zu erzielen. Das ist ein einschlagender Erfolg und überwältigender Sieg für den alten und neuen Premierminister. Die größte Oppositionspartei PSD (Partido Social Democrata) mit dem Anwärter Rui Rio aus Porto schnitt mit 27,8 % und nur 71 Abgeordneten unerwartet schlecht ab. Drittstärkste Partei wurde die rechtsradikal geprägte Partei Chega (Genug/ Basta) mit 7,15 % und 12 Abgeordneten gefolgt von der liberalen IF (Initiativa Liberal), die vergleichbar mit der deutschen FDP ist und knapp 5 % erzielte. Die beiden linken Bündnispartner BE und CDU/PCP erlitten schwere Verluste und verloren viele Abgeordnetensitze, beide blieben unter 5%. Für die Kommunistische Partei war dies das schlechteste Wahlergebnis seit 1976. Die Wahl fand unter schwierigen Umständen statt, aufgrund der hohen Covid-19-Infektionszahlen, insbesondere der Omikronvariante, waren am Wahltag knapp 1,2 Million Portugiesen in Quarantäne, das sind 10 % der Bevölkerung. Diese erhielten zwar eine Sondererlaubnis zur Ausübung des Wahlrechts, dennoch wirkte sich dies auch auf die mit 42 % doch recht hohe Wahlenthaltung aus. Für Portugal bedeutet dieses Wahlergebnis eine Fortsetzung der bisherigen Politik und Garantie für eine parlamentarische Mehrheit und vor allem politische Stabilität. Die Mehrheit der Portugiesen sind und waren augenscheinlich mit der PS und ihrem Premierminister zufrieden und wollten vor allen Dingen eine Alternativregierung mit der Gefahr einer rechtsradikalen Partei im Bündnis verhindern. Parabéns PS e Senhor António Costa!

Portugal feiert seine Nelkenrevolution: 50 Jahre „25 de Abril“

Premierminister António Costa erklärte den 23.03.2022 zu einem „historischen Tag“ . Seit diesem Datum leben die Portugiesen genau 17.500 Tage in Freiheit und Demokratie. Damit wurden die 17.499 Tage (48 Jahre) der Estado-Novo- Diktatur unter António de Oliveira Salazar (1926–1974) erstmals zeitlich überholt. Am 25. April 1974 beendete die Nelkenrevolution das repressive System Salazars, das Generationen von Portugiesen und Portugiesinnen prägte. 2024 jährt sich der für das Land so wichtige 25. April zum 50. Mal und die Feiern und Gedenken rund um den „Tag der Freiheit“ (Dia de Liberdade) beginnen bereits in diesem Jahr 2022 und enden 2026 mit dem 50. Jahrestag der ersten Parlamentswahl nach dem Estado Novo. Gerade unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Weltlage des Ukraine-Kriegs seien die Werte einer Demokratie wichtiger als je zuvor.

Downloads zum Buch

Begleitende Dateien und Dokumente zu Ihrem Buch, die kostenlos als Download bereitstehen, können hier abgerufen werden:

Dateien und Dokumente

Web-App

In unserer kostenlosen Web-App, einer browsergestützten Webanwendung, bieten wir verschiedene Zusatzinhalte zu unseren Büchern an. Lassen Sie sich die Lage der Sehenswürdigkeiten auf digitalen Karten anzeigen und nutzen Sie die Routenführung dorthin. Erhalten Sie Updates und News nach Redaktionsschluss oder nutzen Sie den Mini-Audiotrainer für Aussprachebeispiele. Über diesen Link gelangen Sie zu den Inhalten Ihres Buches:

http://www.reise-know-how.de/kulturschock/portugal18